|

シュメル神話で、「ドゥムジ」(タンムード)という男神と、「イナンナ」

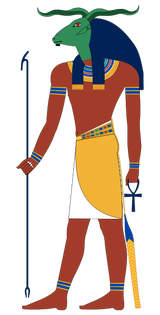

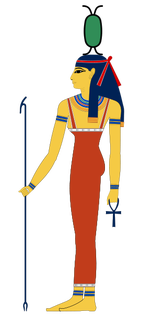

(イシュタル)という女神がいます。 それぞれ、エジプト神話の「クヌム」という牛のような神様と、「ヘケト」 というカエルの神様に対応しています。 エジプトでは、「クヌム」(ドゥムジ)の姿の壁画が数多くありますが、シュメルでは、「ドゥムジ」(クヌム)は、冥界の王とされ、「イナンナ」(ヘケト)の像ばかりが目立ち、ほとんど「ドゥムジ」(クヌム)の姿が残っていないそうです。 エジプトの町エスナのクヌム神殿の壁画などでは、「ヘケト」に変わって「ネイト」が、奥様になっていたりして、彼女が、外来の神様だったような感じを受けます。 今は、「ヘケト」と「ネイト」は、同じ神様だということになっています。 |

クヌム神(牽牛)

|

ネイト神(織姫)

|

「ネイト」の頭の上に乗っているマークは、「○」が「盾」で、「X」がクロスする「矢」だと言われています。

ちなみに、「ネイト」と同一視されるシュメル神話の「イナンナ」のマークは、「♀」となっています。

エジプトでは、神様がよく手に持っていて、アンクと呼ばれる生命の象徴のマークです。

この「イナンナ」が、シュメル神話では、特別な地位にいます。

「神の掟」を司る全知全能の神に、エンキ神と呼ばれる神様がいて、太古から神々によって定められた規範「メ」を管理しているそうです。

「メ」とは、「エリドゥの掟」とも称されます。

「イナンナ」は、エンキ神の娘で、この「メ」を、神々の中で、もっとも多く譲り受け、その数は百を超えたと言われます。

「メ」とはいったい何なのか、謎ですが、神様が持つことが出来る、世界の秘密が記された何かなのでしょうか。

「智恵の実」と近いものなのかもしれません。

ちなみに、「ネイト」と同一視されるシュメル神話の「イナンナ」のマークは、「♀」となっています。

エジプトでは、神様がよく手に持っていて、アンクと呼ばれる生命の象徴のマークです。

この「イナンナ」が、シュメル神話では、特別な地位にいます。

「神の掟」を司る全知全能の神に、エンキ神と呼ばれる神様がいて、太古から神々によって定められた規範「メ」を管理しているそうです。

「メ」とは、「エリドゥの掟」とも称されます。

「イナンナ」は、エンキ神の娘で、この「メ」を、神々の中で、もっとも多く譲り受け、その数は百を超えたと言われます。

「メ」とはいったい何なのか、謎ですが、神様が持つことが出来る、世界の秘密が記された何かなのでしょうか。

「智恵の実」と近いものなのかもしれません。

ライオンの頭を持つネイト神とクヌム神

|

七夕の話があります。

日本では、牽牛(けんぎゅう)のことを、彦星(ひこぼし)と言います。 織姫(おりひめ)は天帝の娘で、機織の上手な働き者の娘で、彦星(ひこぼし)も、牛飼いの仕事を熱心にこなす、働き者の若者でした。 やがて二人は、惹かれ合い、そして、結婚します。 天帝も、二人の結婚を認め、めでたく夫婦となりましたが、夫婦生活が楽しくて、織姫は機を織らなくなり、夏彦は牛を追わなくなりました。 この事を怒った天帝は、二人を天の川を隔てて引き離しました。 そして、熱心に働けば、年に1度、7月7日の晩だけ、会うことを許し、カササギが翼を広げて、橋を架けてくれて会うことができたというお話です。 |

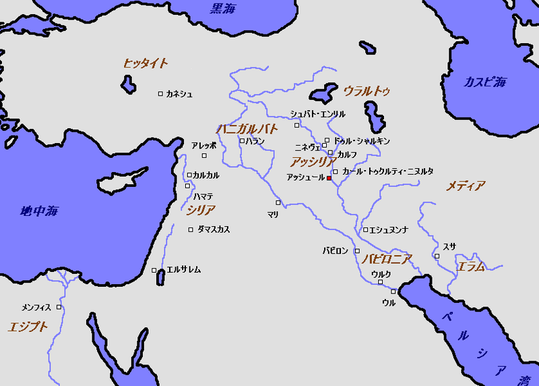

七夕は、中国の唐の時代に、日本に入って来たのですが、実は、メソポタミアが発祥で、19世紀にアッシリア遺跡で発見された「ギルガメッシュ叙事詩」と呼ばれる粘土板に、その物語が書かれています。

現在の中国は、劉邦を祖とする漢民族の国ですが、当時の唐は、鮮卑族(せんぴぞく)という騎馬民族の国で、日本とも関係が深く、日本は、唐を通じて、メソポタミアの影響をかなり受けていたようです。

現在の中国は、劉邦を祖とする漢民族の国ですが、当時の唐は、鮮卑族(せんぴぞく)という騎馬民族の国で、日本とも関係が深く、日本は、唐を通じて、メソポタミアの影響をかなり受けていたようです。

ペルシアでは、既にそれらの政治が行われていたので、秦の始皇帝は、それをお手本にした可能性が高いように思われます。

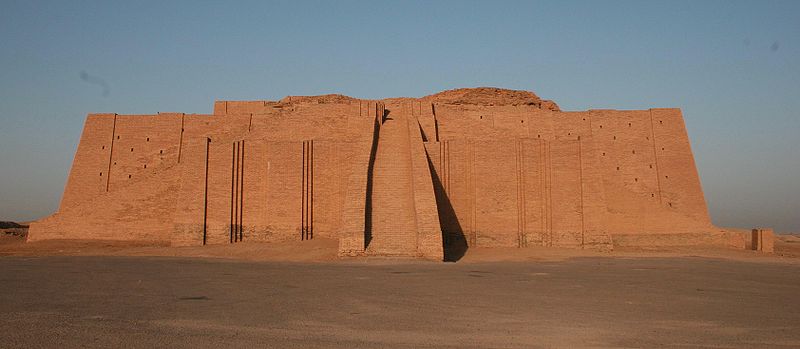

シュメル文明は、人類最古の文明で、どこよりも早く「農業」を行い、「楔形文字」(くさびがたもじ)を発明し、「ジッグラト」と呼ばれる階段型ピラミッドを中心にした「中央集権国家」を築き、「ハンムラビ法典」という法律で国を治め、「円筒印章」というハンコや、ビールなどの「お酒」も最初に発明した民族です。

「占星術」なども発達していて、「太陰太陽暦」を用い、現在の時間の単位である「六十進記数法」を使用し、7日をひとくくりにして「週」を考えたのも、彼らが最初です。

ユダヤ人の「旧約聖書」も、かなりの部分で、影響を受けていて、「ノアの箱舟」や、「エデンの園」、「バベルの塔」など、「ギルガメッシュ叙事詩」に書かれている物語や、実際の「シュメル人」の生活がもとになっているようです。

シュメル文明は、人類最古の文明で、どこよりも早く「農業」を行い、「楔形文字」(くさびがたもじ)を発明し、「ジッグラト」と呼ばれる階段型ピラミッドを中心にした「中央集権国家」を築き、「ハンムラビ法典」という法律で国を治め、「円筒印章」というハンコや、ビールなどの「お酒」も最初に発明した民族です。

「占星術」なども発達していて、「太陰太陽暦」を用い、現在の時間の単位である「六十進記数法」を使用し、7日をひとくくりにして「週」を考えたのも、彼らが最初です。

ユダヤ人の「旧約聖書」も、かなりの部分で、影響を受けていて、「ノアの箱舟」や、「エデンの園」、「バベルの塔」など、「ギルガメッシュ叙事詩」に書かれている物語や、実際の「シュメル人」の生活がもとになっているようです。

この二つの民族は宗教が違いました。

「アッカド人」は、遊牧民で、ミルクや、チーズの神様「ドゥムジ神」を信仰していました。

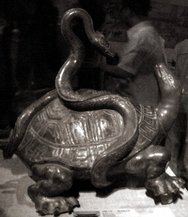

「蛇」の毒を塗った毒矢を用いた民族で、「角のある蛇」(ムシュフシュ)がシンボルでもあります。

「シュメル人」は、農耕民で、お米や、なつめやしの神様「イナンナ神」を信仰していました。

「亀」の甲羅を用いた楽器リラを発明した民族で、「獅子の顔の鳥」(アンズー鳥)がシンボルでもあります。

シュメール神話は、この2神が結婚することから始まります。

「アッカド人」は、遊牧民で、ミルクや、チーズの神様「ドゥムジ神」を信仰していました。

「蛇」の毒を塗った毒矢を用いた民族で、「角のある蛇」(ムシュフシュ)がシンボルでもあります。

「シュメル人」は、農耕民で、お米や、なつめやしの神様「イナンナ神」を信仰していました。

「亀」の甲羅を用いた楽器リラを発明した民族で、「獅子の顔の鳥」(アンズー鳥)がシンボルでもあります。

シュメール神話は、この2神が結婚することから始まります。

エジプト文明も、シュメルの粘土板などの発掘から、交流があったことが分っているそうで、「角のある蛇」と「獅子の顔の鳥」の2神の信仰が、エジプトにも、影響を与えたと思われます。

上エジプトは、「ハゲワシ」の白冠の守護神「ネクベト」(シュメル)を祀り、下エジプトは、「コブラ」の赤冠の守護神「ウアジェト」(アッカド)を祀っていました。

ツタンカーメンは、この両方を統一した王様で、冠には「ネクベト」と「ウアジェト」の両方の飾りが着けられています。

上エジプトは、「ハゲワシ」の白冠の守護神「ネクベト」(シュメル)を祀り、下エジプトは、「コブラ」の赤冠の守護神「ウアジェト」(アッカド)を祀っていました。

ツタンカーメンは、この両方を統一した王様で、冠には「ネクベト」と「ウアジェト」の両方の飾りが着けられています。

大英博物館所蔵「イナンナ」(イシュタル)像

|

次に、紀元前2334年~紀元前2279年頃に、アッカドから出た「サルゴン王」の話をしたいと思います。

サルゴン王の母は、子供を産んではいけない女神官だったと言われています。 母は、ひそかにサルゴンを産み、籠に入れてユーフラテス河に流したといわれます。 祝福されない赤子は、アッキという庭師に拾われ、その後、キシュ市のウルザババ王の酒杯官となり、やがて王権を簒奪しました。 シュメル人との分立状態を終わらせ、メソポタミア南部に、アッカド王朝という統一王朝を築きました。 34回の戦闘で勝利を得て、地中海からペルシア湾までの広大な帝国を支配しました。 このサルゴン王の捨て子伝説は、アケメネス朝ペルシアの初代王キュロス2世や、「出エジプト記」のイスラエル人のモーセ、「ローマ建国伝説」の双生児ロムルスとレムスなどにまつわる伝説の最古の例です。 恵比寿さんの捨て子の話とも、よく似ています。 |

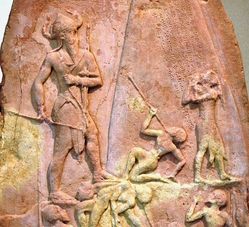

そして、サルゴン王の孫で、第四代のナラム・シン王の名前は、「シン神の最愛の者」を意味し、月神シンと王が合一し、現人神(あらひとがみ)として神格化されたメソポタミアの最初の王です。

下の写真で、角のある冠を被った人が、ナラム・シン王です。

通常、人間と神様を見分けるのに、この角のある冠を被っているかいないかで、判別します。

角は、神様の象徴で、角の数も多い方が格が上になります。

人間の王で、この冠を被ったのは彼が最初です。

下の写真で、角のある冠を被った人が、ナラム・シン王です。

通常、人間と神様を見分けるのに、この角のある冠を被っているかいないかで、判別します。

角は、神様の象徴で、角の数も多い方が格が上になります。

人間の王で、この冠を被ったのは彼が最初です。

そして、この「古バビロニア王国」にはBC18世紀、ハンムラビ王が登場し「ハンムラビ法典」を編纂させました。

日本では韃靼ソバが有名ですが、西洋では、タルタルソースで、食文化も影響を受けていますが、特にこの民族の優れた所は、製鉄の技術に長けていたところです。

日本の物部氏が行った「たたら製鉄」という製鉄の技術は、後の、石も切れる程の鋭さを持つ、「日本刀」という芸術品を生み出す元となりました。

物部氏の祖神の「オオモノヌシ」(ニギハヤヒ)の娘で、神武天皇のお后である「ヒメタタライスズヒメ」は、名前からして関連がありそうです。

イスズは、五十鈴と書き、橋は架かっていますが、天照大神を祀る、伊勢神宮の内宮と、私達の世界を隔てている川の名前が五十鈴川です。

まるで、天の川のようです。

この「ヒメタタライスズヒメ」は、別名を「アメノウズメ」と言い、「サルタヒコ」(ニギハヤヒ)の奥さんになっています。

日本神話では、「オオモノヌシ」(ニギハヤヒ)の奥さんは「玉櫛姫」(たまくしひめ)となっていて、娘が「ヒメタタライスズヒメ」となっていますが、おそらく、この2人の女性は、同一人物だと、私は、思います。

「アメノウズメ」の持っていたとされる神器「五十鈴」は、奈良の吉野郡天川村にある「イチキシマヒメ」(弁天さん)を主際神とする天河神社(てんかわじんじゃ)に納められています。

弁天さんは、弁財天(べんざいてん)と言いますが、伎芸天(ぎげいてん)とも呼ばれ、音楽の神、芸能の神とされます。

「アメノウズメ」も芸能の神として、ピッタリ一致します。

そして、この神様のルーツは、おそらく、シュメルの「イナンナ」(アッカド語ではイシュタル)まで遡ります。

日本の物部氏が行った「たたら製鉄」という製鉄の技術は、後の、石も切れる程の鋭さを持つ、「日本刀」という芸術品を生み出す元となりました。

物部氏の祖神の「オオモノヌシ」(ニギハヤヒ)の娘で、神武天皇のお后である「ヒメタタライスズヒメ」は、名前からして関連がありそうです。

イスズは、五十鈴と書き、橋は架かっていますが、天照大神を祀る、伊勢神宮の内宮と、私達の世界を隔てている川の名前が五十鈴川です。

まるで、天の川のようです。

この「ヒメタタライスズヒメ」は、別名を「アメノウズメ」と言い、「サルタヒコ」(ニギハヤヒ)の奥さんになっています。

日本神話では、「オオモノヌシ」(ニギハヤヒ)の奥さんは「玉櫛姫」(たまくしひめ)となっていて、娘が「ヒメタタライスズヒメ」となっていますが、おそらく、この2人の女性は、同一人物だと、私は、思います。

「アメノウズメ」の持っていたとされる神器「五十鈴」は、奈良の吉野郡天川村にある「イチキシマヒメ」(弁天さん)を主際神とする天河神社(てんかわじんじゃ)に納められています。

弁天さんは、弁財天(べんざいてん)と言いますが、伎芸天(ぎげいてん)とも呼ばれ、音楽の神、芸能の神とされます。

「アメノウズメ」も芸能の神として、ピッタリ一致します。

そして、この神様のルーツは、おそらく、シュメルの「イナンナ」(アッカド語ではイシュタル)まで遡ります。

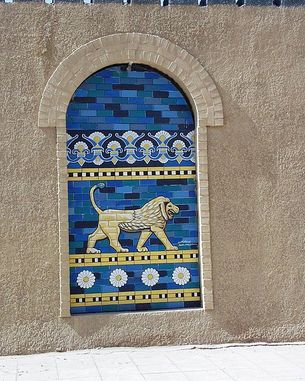

新バビロニア王国 国旗

|

さて、「ヒッタイト人」に滅ぼされた「古バビロニア王国」ですが、紀元前13世紀にアッシリア帝国が、バビロンを占領し、アッシリアの支配を受けます。

ダビデ王が統一したイスラエル王国も、北のイスラエル王国と、南のユダ王国に分裂し、紀元前722年に、アッシリア帝国により、イスラエル王国は滅亡され、ユダ王国は、アッシリアに服属する形で存続していました。 紀元前609年には、「メギドの戦い」(エジプトとユダ王国の戦い)の敗北によって、エジプトの支配下に入ります。 そして、アッシリアが衰えてくると、アラム系「カルデア人」のナボポラッサルが、バビロンに、「新バビロニア王国」(カルデア王国)を築きます。 新バビロニア、リディア、メディア、エジプトの四大国の時代となります。 |

紀元前612年に、「新バビロニア王国」のナボポラッサル王は、メディア(現在のイラン)の王、キュアクサレス2世と同盟を結び、アッシリアを滅亡させます。

エジプトとの戦いが続く中、2代目王ネブカドネザル2世が、イシュタル門や空中庭園を建設しました。

ユダ王国の離反に対して、二度の遠征を行いこれを滅ぼし、ユダヤ人の大量移送、いわゆる「バビロン捕因」が行われました。

紀元前538年のアケメネス朝ペルシア(メディアと同じ、現在のイラン)のキュロス2世の侵略により、空中庭園は破壊され、「新バビロニア王国」は崩壊します。

こうして、ユダヤ人は解放されます。

紀元前246年に秦の始皇帝が表われ、中国を統一します。

秦の始皇帝の父、荘襄王(そうじょうおう)は、秦の第30代の王で、母が夏姫という異人の女性であったと言い、趙の人質として捨て駒のごとく出され、みずぼらしい服装をしていたそうです。

ところが、大商人であった呂不韋(りょふい)が、夏姫と会い、「これは珍しい価値を生み出す人物だ」(奇貨居くべし)として、投資することを決意し、荘襄王(そうじょうおう)を王位につける事に尽力し、その子供の政(秦の始皇帝)を、中国全土の王にする努力をしました。

この呂不韋や、夏姫が、どういう人物だったのかは、よく分りませんが、その後の政治を見ていると、ペルシアの文化に影響を受けていることは、間違いありません。

私は、「新バビロニア王国」の国旗を見ていると、どうしても「秦」という漢字に見えて、何か、関連があるんじゃないかと想像を膨らませてしまいます。

やがて、項羽(こうう)と劉邦(りゅうほう)が出現し、紀元前207年に秦は崩壊し、代わって項羽を倒した劉邦が、天下を治め、漢民族の時代となっていきます。

秦氏の祖である功満王が日本に渡来してくるのが、200年以降なので、秦が滅亡してから、約400年ぐらいの間が空いていることになります。

エジプトとの戦いが続く中、2代目王ネブカドネザル2世が、イシュタル門や空中庭園を建設しました。

ユダ王国の離反に対して、二度の遠征を行いこれを滅ぼし、ユダヤ人の大量移送、いわゆる「バビロン捕因」が行われました。

紀元前538年のアケメネス朝ペルシア(メディアと同じ、現在のイラン)のキュロス2世の侵略により、空中庭園は破壊され、「新バビロニア王国」は崩壊します。

こうして、ユダヤ人は解放されます。

紀元前246年に秦の始皇帝が表われ、中国を統一します。

秦の始皇帝の父、荘襄王(そうじょうおう)は、秦の第30代の王で、母が夏姫という異人の女性であったと言い、趙の人質として捨て駒のごとく出され、みずぼらしい服装をしていたそうです。

ところが、大商人であった呂不韋(りょふい)が、夏姫と会い、「これは珍しい価値を生み出す人物だ」(奇貨居くべし)として、投資することを決意し、荘襄王(そうじょうおう)を王位につける事に尽力し、その子供の政(秦の始皇帝)を、中国全土の王にする努力をしました。

この呂不韋や、夏姫が、どういう人物だったのかは、よく分りませんが、その後の政治を見ていると、ペルシアの文化に影響を受けていることは、間違いありません。

私は、「新バビロニア王国」の国旗を見ていると、どうしても「秦」という漢字に見えて、何か、関連があるんじゃないかと想像を膨らませてしまいます。

やがて、項羽(こうう)と劉邦(りゅうほう)が出現し、紀元前207年に秦は崩壊し、代わって項羽を倒した劉邦が、天下を治め、漢民族の時代となっていきます。

秦氏の祖である功満王が日本に渡来してくるのが、200年以降なので、秦が滅亡してから、約400年ぐらいの間が空いていることになります。

イラクのバビロン「イシュタル門レプリカ」

|

「新バビロニア王国」の2代目王ネブカドネザル2世が建設した、イシュタル門の話に戻りますが、その後、イシュタル門周囲の発掘をもとに、1930年代にはベルリンのペルガモン博物館で、復元が完成し、イラクのバビロンにも、門と、一部モザイクのレプリカが、完成しました。

このイシュタル門のライオンや、牡牛の下に描かれている菊のような花は、「円花模様」や、「ロゼット」と言って、「イシュタル」(シュメル語でイナンナ)のシンボルマークです。 中心から放射状に広がる花弁状の単位を、円形に並べたもので、太陽の光状を象徴したものです。 天皇家が、菊を紋章にしているのも、アマテラスという女神を先祖にしているのも、不思議な縁です。 バビロニアの話は、それぐらいにしておいて、また、七夕の話に戻りますが、「シュメル人」が発明した太陰太陽暦において、1年を、春夏秋冬の4つの季節に分け、それぞれを、さらに6つに分けた、24の期間を表すものに、二十四節気というものがあります。 |

五節句

1月7日 七草の節句 3月3日 桃の節句 5月5日 菖蒲(しょうぶ)の節句 7月7日 七夕 9月9日 菊の節句の五つです。 |

冬至、夏至、春分、秋分などの24の節句です。

そのうち5つを、江戸時代に幕府が公的な行事、祝日として定めました。 この五節句は、「牽牛」と「織姫」の日が交互に来て、七夕で融合するように出来ています。 現代は、1月がお正月になっていますが、旧暦では、立春の後の、3月から始まります。 桃は旧約聖書でイヴが食べたとされる「智恵の実」です。 神様と同じ智恵を手に入れた代わりに、楽園を追い出され、寿命を持ってしまいます。 |

「イシュタル」は、シュメル語で、「イナンナ」と呼ばれ、これは、(ニン・アン・ナ)に由来する言葉で、ニンは妃で、アンは天の意味から、「天の妃」となりますが、アンには、なつめやしの房の意味もあるので、「なつめやしの房の女王」ともなるそうです。

実際、「イナンナ」は、なつめやしの房を持った姿で描かれていることが多く、穀物が不作の時には、なつめやしの実は、重要な食料源で、「生命の木」の女神として信仰されたのかもしれません。

旧約聖書の「エデンの園」のモデルになったのは、ディルムンという町じゃないかと言われていますが、旧約聖書では、「エデンの園」には、神様と同じように賢くなれる「智恵の木」と、永遠の命が得られる「生命の木」の二つがあるそうです。

今回は、関係のない話かもしれませんが、「タンムーズ」には、ゲシュティンアンナ「天の葡萄の木」という姉がいて、共に冥界の神様だそうです。

なつめやしの実は、「智恵の実」と「生命の実」の、どちらに属するのかは分りませんが、エジプトでは、イチジク、中国では、桃に変わったようです。

日本も、その影響を受けています。

ですので、桃は「織姫」(イシュタル)の果物で、3月3日は、その祝日です。

次に5月5日の菖蒲の節句ですが、これは、「牽牛」(タンムーズ)の祝日です。

中国では、古来から菖蒲の形が刀に似ていることや、邪気を祓うような爽やかな香りを持つことから、男子にとって、縁起の良い植物とされました。

病気を治す薬草としても利用されました。

あと、9月9日は、菊の節句ですが、これは、先程の「ロゼット」のことで、「織姫」(イシュタル)の祝日です。

そして、最後の1月7日は、七草の節句で、七草粥を食べたりしますが、北斗七星の「牽牛」(タンムーズ)の祝日です。

中国では、人日(じんじつ)と言って、人間を殺さない日だとして、死刑も行わなかった日だそうです。

実際、「イナンナ」は、なつめやしの房を持った姿で描かれていることが多く、穀物が不作の時には、なつめやしの実は、重要な食料源で、「生命の木」の女神として信仰されたのかもしれません。

旧約聖書の「エデンの園」のモデルになったのは、ディルムンという町じゃないかと言われていますが、旧約聖書では、「エデンの園」には、神様と同じように賢くなれる「智恵の木」と、永遠の命が得られる「生命の木」の二つがあるそうです。

今回は、関係のない話かもしれませんが、「タンムーズ」には、ゲシュティンアンナ「天の葡萄の木」という姉がいて、共に冥界の神様だそうです。

なつめやしの実は、「智恵の実」と「生命の実」の、どちらに属するのかは分りませんが、エジプトでは、イチジク、中国では、桃に変わったようです。

日本も、その影響を受けています。

ですので、桃は「織姫」(イシュタル)の果物で、3月3日は、その祝日です。

次に5月5日の菖蒲の節句ですが、これは、「牽牛」(タンムーズ)の祝日です。

中国では、古来から菖蒲の形が刀に似ていることや、邪気を祓うような爽やかな香りを持つことから、男子にとって、縁起の良い植物とされました。

病気を治す薬草としても利用されました。

あと、9月9日は、菊の節句ですが、これは、先程の「ロゼット」のことで、「織姫」(イシュタル)の祝日です。

そして、最後の1月7日は、七草の節句で、七草粥を食べたりしますが、北斗七星の「牽牛」(タンムーズ)の祝日です。

中国では、人日(じんじつ)と言って、人間を殺さない日だとして、死刑も行わなかった日だそうです。